SPECIALE: Il disco di Festòs

di Pamela Stracci

Dal giorno della sua scoperta, oltre un secolo fa, non ha mai smesso di esercitare un fascino magnetico su archeologi, linguisti e appassionati di storia antica. Un enigmatico disco d’argilla cotta, ricoperto su entrambi i lati da un’intricata sequenza di simboli a spirale, il Disco di Festo è il Geroglifico per eccellenza: un enigma millenario che, nonostante decenni di studi e innumerevoli teorie, continua a custodire gelosamente il suo segreto. Trovato tra le rovine del palazzo minoico di Festo, nell’isola di Creta, questo reperto unico nel suo genere non è solo una straordinaria testimonianza di una civiltà perduta, ma una vera e propria sfida intellettuale che, ancora oggi, attende di essere decifrata.

La storia della scoperta

Il famoso disco è uno dei rinvenimenti archeologici più importanti di Creta e uno dei più celebri riportati alla luce dalle missioni italiane nell’Egeo. Proprio per queste sue caratteristiche di unicità, è divenuto il simbolo della Scuola Archeologica Italiana di Atene fondata nel 1909.

Ma a cosa è dovuta la sua importanza e quali sono gli interrogativi che, come evidenzia il video, ancora avvolgono questo manufatto?

Il disco venne alla luce, insieme a altri manufatti come una tavoletta in Lineare A, venerdì 3 luglio 1908, alle 19:00, nella Stanza 8 dell’Edificio 101 nel settore settentrionale del palazzo di Festo. A compiere la straordinaria scoperta fu Zacharias Iliakis, il capo operaio della missione italiana, durante gli scavi diretti da Luigi Pernier. Conosciamo questi dettagli dal taccuino di scavo di Pernier, dove descrive puntualmente anche il luogo e il contesto del ritrovamento del disco.

Nonostante il tono distaccato con cui Pernier descrive in un primo momento, il ritrovamento, l’archeologo riconobbe immediatamente l’eccezionalità della scoperta descrivendola con maggiore enfasi nelle successive missive ai colleghi in particolare a Luigi Pigorini, padre fondatore della Preistoria in Italia e direttore della scuola di archeologia a Roma, coinvolto anch’egli nella missione di spedizione archeologica italiana a Creta. Inizialmente, Pernier si accorse dei segni, che descrive come scrittura minoica pittografica, ma solo su una faccia del disco; la seconda, altrettanto decorata, emerse solo dopo un’accurata pulizia.

Luigi Pernier considerò il Disco di Festòs uno dei monumenti più notevoli della scrittura cretese arcaica. La sua singolare tecnica di applicazione dei segni, vista come un precursore della stampa a caratteri mobili, ha contribuito in maniera importante alla sua fama e al suo fascino.

La notizia del ritrovamento si diffuse rapidamente, superando i confini accademici e trovando spazio sulle pagine di giornali italiani e greci. Da allora, il disco è diventato una vera e propria icona culturale popolare in tutto il mondo, comparendo in loghi, gioielli e persino nei fumetti Disney (Topolino e il Disco di Festòs). Questa sua grande popolarità fu dovuta, e lo è ancora, soprattutto al fascino e al mistero che si è creato attorno alla impossibilità di decifrazione del testo che rimane ancora incomprensibile. Di converso questa spettacolarizzazione del manufatto ha fatto sollevare dubbi sulla sua autenticità e sulla precisa datazione, attribuendone addirittura la realizzazione allo stesso scopritore, fatto poi smentito.

Il manufatto

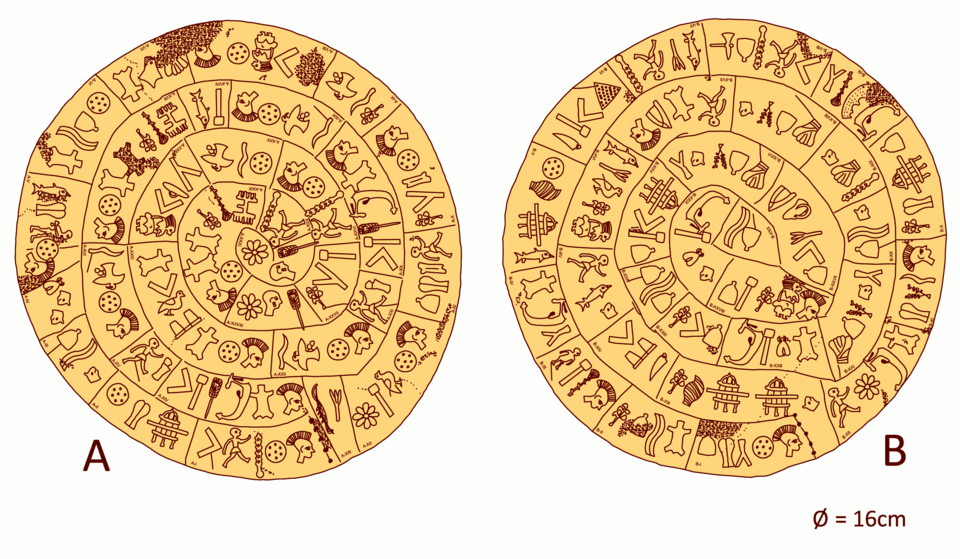

Il Disco di Festòs è un disco di argilla, dal diametro di circa 16 cm e uno spessore di 2 cm, caratterizzato da segni impressi su entrambi i lati. Ciò che lo rende peculiare è la sua particolare natura documentaria: è l’unico documento dell’Egeo preistorico scritto su argilla cotta intenzionalmente, un unicum archeologico.

La sua superficie è adornata da 242 segni, realizzati utilizzando ben 45 punzoni diversi impressi sull’argilla fresca, da ambo i lati del manufatto, una preparazione particolare, anche dal punto di vista tecnologico, e ben distinta dall’incisione manuale.

Il fatto che i simboli non siano incisi ma impressi come un punzone o un timbro, con strumenti e simboli quindi specifici e tali da creare la sequenza testuale, racchiude una componente tecnologica non di poco conto che fa slittare questo disco sul primo posto del podio della nascita della stampa a caratteri mobili.

Curiosità: L’invenzione della stampa a caratteri mobili è attribuita in epoca moderna al tedesco Johannes Gutenberg che la inventò quindi millenni dopo il Disco di Festòs, nel 1455 con la famosa pubblicazione a stampa della Bibbia.

Tornando al disco, questo ha una spirale che guida la disposizione dei segni, che si snodano dal bordo della circonferenza verso il centro del disco. La realizzazione di questa linea guida è precedente all’impressione dei segni e sembra che la faccia ad essere stata incisa per prima sia quella che al centro reca un fiore con una corona di otto petali.

Brevi linee radiali dividono le impressioni in 61 gruppi (31 su un lato e 30 sull’altro), ciascuno composto da 2 a 7 segni. Gli studiosi ipotizzano che i 45 segni rappresentino una scrittura sillabica e che ogni gruppo delimitato dalle linee radiali possa costituire una singola parola.

Nonostante le indagini, i segni del Disco di Festòs non sono ancora stati collegati in modo definitivo ad altre scritture egee del secondo millennio a.C., sebbene alcune somiglianze siano state riscontrate con segni (in particolare quello che ricorda una moderna Y) su un’ascia di bronzo proveniente da una grotta nella Creta centrale (Ascia da Arkalochori).

Le teorie che lo associano alla scrittura geroglifica cretese o alla Lineare A, della quale sarebbero una versione calligrafica, non godono ancora di un consenso unanime nella comunità scientifica.

Autenticità, datazione e contesto

Le problematiche più stringenti, legate al Disco di Festòs sono diverse.

Come indicato poco sopra, a causa di una eccessiva inflazione commerciale del manufatto dopo la sua scoperta, sono stati sollevati dubbi sulla sua autenticità, con alcune voci che suggerivano potesse essere un falso creato da Pernier: i dettagliati registri di scavo e i successivi ritrovamenti archeologici con caratteristiche similari, vengono in soccorso del manufatto e dissolvono ogni dubbio di autenticità.

Vediamo quali sono questi manufatti che hanno dissipato questi dubbi.

Parliamo di un’iscrizione in Lineare A, che segue una linea guida a spirale del tipo di quella del disco, incisa su un anello d’oro (Anello da Mavrospilio vicino Cnosso).

Parliamo anche di una cretula, tra tante, rinvenuta nel vano 25 del Palazzo di Festòs che rappresenta un sigillo del tutto simile a quello identificato con il numero 21 del disco.

Su alcuni vasi in ceramica sempre rinvenuti a Festòs, attribuiti al periodo MMIIB, è stata attestata una tecnica decorativa a impressione per mezzo di punzoni, realizzata secondo una pratica analoga a quella applicata sul disco e con alcuni motivi simili.

Tra questi motivi ad esempio quello di una donna simile alla figura 6 del manufatto e altri motivi decorativi come la rosetta, impressi su manufatti ceramici sempre rinvenuti nel Palazzo.

Il riesame dell’edificio dove è stato ritrovato il disco fittile, ha permesso di datare il suo utilizzo al periodo Medio Minoico IIIA.

Ulteriori indagini archeologiche nell’area, condotte da Pietro Militello, ha rinvenuto un’altra tavoletta (PH 54) in Lineare A, confermando che in quel settore c’erano le strutture amministrative.

Grazie agli studi ceramici più approfonditi e ai reperti analoghi rinvenuti, il periodo di produzione del disco, anche in assenza di analisi petrografiche, può essere ristretto tra il Medio Minoico IIB e il Medio Minoico IIIA (intorno al XVIII secolo a.C.), suggerendo che sia stato probabilmente realizzato proprio dell’area di Festòs.

La sua presenza accanto alle due tavolette in Lineare A, nella parte del palazzo deputata agli archivi amministrativi, solleva interrogativi sulla sua reale funzione nell’edificio e l’interno dell’organizzazione architettonica del palazzo stesso, all’inizio del periodo Neopalaziale.

Era un documento amministrativo, un oggetto rituale, o qualcos’altro?

Il mistero più persistente rimane quindi il suo enigmatico testo capace ancora di affascinare tanto gli studiosi quanto gli appassionati di archeologia.

Le iscrizioni testuali

Nonostante innumerevoli tentativi più o meno fantasiosi, il significato dei 242 segni non è ancora stato decifrato. Questo perché, a differenza di altri testi antichi che sono stati decifrati (come i geroglifici egizi grazie alla Stele di Rosetta, che presentava lo stesso testo in greco), per il Disco di Festòs non esiste un testo parallelo in una lingua conosciuta.

Il disco inoltre è un unicum perché non sono stati trovati altri testi significativi scritti con la stessa scrittura e quindi il suo corpus molto limitato di segni rende estremamente difficile l’analisi statistica e la comparazione necessarie per la decifrazione. Infine, le problematiche attorno al testo, non finiscono qui: non è chiaro se la scrittura sia sillabica, ideografica, alfabetica o una combinazione di queste. I 45 segni unici suggeriscono – come indicato anche dal prof. Cucuzza nel video – una scrittura sillabica dove ogni segno rappresenta una sillaba.

Approfondimento consigliato

Il contributo multimediale del prof. Nicola Cucuzza dell’Università degli Studi di Genova, offre una descrizione approfondita del Disco di Festòs, delle circostanze della sua scoperta, della sua importanza e delle problematiche irrisolte che ancora lo circondano.

Crediti immagini:

Foto disco CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=391073

Discro dsegato D. Herdemerten, CC BY-SA 3.0 DE <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons