Il linguaggio che arma: come si prepara una società alla guerra

di Moreno Stracci

La storia insegna che nessuna guerra scoppia all’improvviso. Prima delle bombe, dei decreti e delle trincee, la guerra si insinua nel linguaggio, nelle immagini, nelle abitudini mentali. Ogni conflitto è preceduto da una preparazione psicologica, culturale e simbolica che trasforma l’eccezionale in necessario. Questo processo, spesso invisibile, è stato descritto da pensatori come Gustave Le Bon, Julien Benda, Wilhelm Reich, George Orwell e Carl Schmitt, i quali hanno mostrato come la guerra possa iniziare ben prima dello scontro armato, attraverso l’educazione, la retorica, la costruzione del nemico e il condizionamento dell’opinione pubblica.

Oggi, in un’Europa che torna a parlare di riarmo, minacce sistemiche e resilienza civile, assistiamo a un ritorno di certe dinamiche persuasive. La novità, rispetto al passato, è che la guerra non è più solo militare: assume forme ibridate, commerciali, tecnologiche, educative. E, come allora, il linguaggio ne è la prima arma.

Il linguaggio come primo fronte: la semantica del conflitto

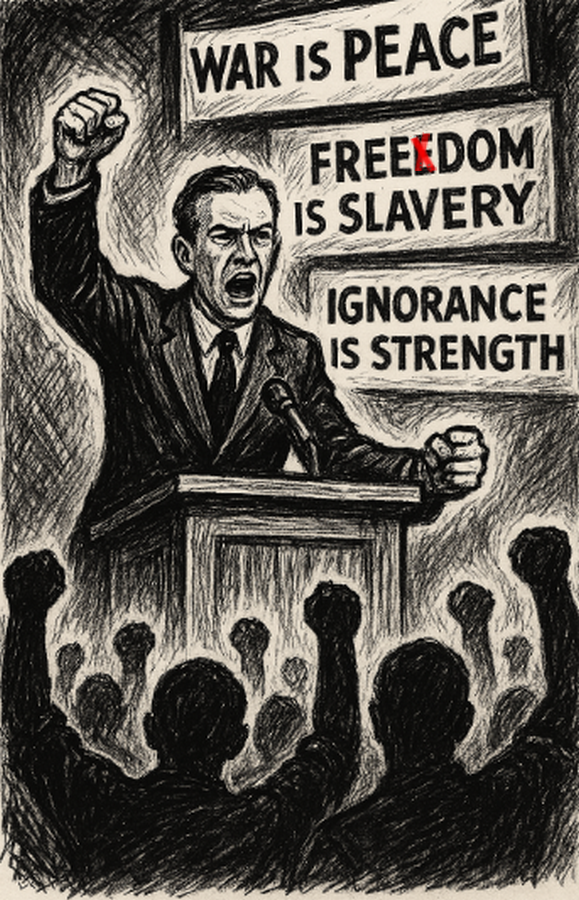

“La guerra è diventata pace. La libertà è schiavitù. L’ignoranza è forza.”

— George Orwell, 1984

Nel mondo descritto nel capolavoro di Orwell, il linguaggio è strumento di dominio. Le parole non descrivono la realtà: la modellano, la filtrano, la limitano. Questo meccanismo è alla base della cosiddetta neolingua: un lessico ridotto, funzionale, emotivamente carico, in grado di delimitare il pensabile.

Termini odierni come “difesa”, “autonomia strategica”, “capacità dissuasive”, “resilienza civile” sostituiscono parole più dirette e concrete come “esercito comune”, “arsenali”, “preparazione al conflitto”. Questa operazione semantica non è neutra. La guerra viene ripulita, razionalizzata, resa accettabile attraverso un lessico tecnico e impersonale. Il conflitto, così rappresentato, non è una scelta ma una necessità gestionale. Come notava Julien Benda ne La trahison des clercs (1927), la lingua dell’intelligenza diventa strumento del potere quando abdica alla verità per servire l’interesse.

La preparazione alla guerra si avvale anche di un linguaggio moralizzante: la guerra è presentata come un dovere etico. Difendere “i nostri valori” diventa una ragione sufficiente per la militarizzazione. Ma quali valori? E chi li decide? In questa narrazione, la complessità viene ridotta a opposizioni binarie: libertà vs. autoritarismo, sicurezza vs. caos, responsabilità vs. ingenuità. Il dissenso viene silenziato non con la censura diretta, ma con il discredito morale.

La costruzione delle emozioni collettive

“Le folle non ragionano, sentono.”

— Gustave Le Bon, Psicologia delle folle (1895)

Ogni guerra ha bisogno di emozioni: paura, orgoglio, risentimento, spirito di sacrificio. Gustave Le Bon, medico e antropologo francese, osservava come le masse siano influenzabili più da immagini evocative che da argomentazioni razionali. Questo è ancor più vero nell’era digitale, dove l’emozione è la valuta principale dell’informazione. I social network, attraverso algoritmi ottimizzati per l’engagement, selezionano e amplificano contenuti che generano reazioni forti. Le emozioni rischiano così di diventare dispositivi di orientamento percettivo e politico.

Le narrazioni belliche si costruiscono su contrasti morali assoluti: noi contro loro, bene contro male, civiltà contro barbarie. Ogni evento geopolitico viene caricato di significati esistenziali. Il cittadino non è chiamato a comprendere, ma a prendere posizione. In questo contesto, il dubbio diventa sospetto, e la complessità un fastidio.

Attraverso i media, si finisce per veicolare un linguaggio che legittima il conflitto in nome della protezione e della responsabilità. L’eroismo è evocato come valore civico, mentre il sacrificio viene presentato come contributo necessario alla stabilità comune. Questo meccanismo è stato descritto anche da Roland Barthes in Miti d’oggi (1957): la guerra diventa un mito rassicurante, un dovere narrato con estetica epica.

Il nemico assoluto: identità, paura e controllo

“Il nemico è colui che mette in discussione la nostra identità.”

— Carl Schmitt, Il concetto del politico (1932)

Per mobilitare la società, serve un nemico. La costruzione simbolica del nemico è uno degli atti più potenti della retorica bellica. Il nemico non è solo chi attacca, ma chi rappresenta un’altra visione del mondo. Schmitt descrive il politico come il luogo in cui si compie la distinzione tra amico e nemico. Questa distinzione, per quanto simbolica, ha effetti reali: legittima la forza, annulla il dialogo, sospende il diritto.

I nemici vengono presentati non solo come avversari politici o economici, ma come minacce ontologiche: l’altro che minaccia la “nostra” identità collettiva. Allo stesso tempo, forze interne “anti-sistema” sono descritte come fiancheggiatrici del nemico esterno. La narrazione è chiara: se non sei con noi, sei contro di noi.

Questa logica si infiltra anche nei programmi scolastici e nelle campagne istituzionali. L’idea di “educare alla resilienza” non riguarda solo la gestione di catastrofi naturali o cyberattacchi, ma anche la capacità di interiorizzare una mentalità di difesa permanente. La società, così addestrata, si abitua a vivere in uno stato di mobilitazione latente.

Educare alla guerra: scuole, esercitazioni, modelli civili

L’educazione alla guerra non avviene solo tramite la formazione degli eserciti, ma attraverso la costruzione graduale di un immaginario difensivo. Iniziative come corsi di “preparazione alla guerra” o progetti di sviluppo della “resilienza civile” possono sembrare misure preventive e pragmatiche, soprattutto in un mondo instabile e in presenza di minacce potenziali. Tuttavia, è importante distinguere tra preparazione razionale e condizionamento culturale. Quando la minaccia non è imminente ma presentata come tale o come costante e latente, la preparazione può trasformarsi in una forma di normalizzazione dello stato di allerta, che modifica profondamente la percezione collettiva del futuro.

La soglia dell’eccezionalità viene abbassata. Come osservava nel 1933 Wilhelm Reich, psicoanalista austriaco, i sistemi autoritari non impongono il loro controllo solo con la forza: lo ottengono attraverso l’educazione emotiva delle masse, predisponendo la mente collettiva a certe reazioni istintive.

In questo senso, l’educazione alla guerra è anche educazione alla paura, al sospetto, alla disciplina, mascherata da senso civico. La figura del cittadino come soggetto critico cede il passo a quella del cittadino-sentinella, sempre pronto, sempre vigile. La domanda che rimane aperta è se ci si prepara a una minaccia concreta, o se si costruisce lentamente l’idea della guerra come condizione permanente, prima che diventi una minaccia reale.

La guerra economica: dazi, sanzioni e separazioni strategiche

La guerra, si sa, si combatte anche senza fucili. Le forme di conflitto economico sono meno visibili, ma altrettanto pervasive. L’imposizione di dazi, le restrizioni commerciali, le sanzioni mirate e il cosiddetto “decoupling tecnologico” tra blocchi geopolitici (ossia la separazione strategica tra due sistemi tecnologici ed economici) sono strumenti bellici in abiti civili. Queste misure vengono descritte nei documenti ufficiali come strategie di protezione economica o di indipendenza strategica, ma nella loro sostanza mirano a indebolire l’avversario e rafforzare sé stessi.

La narrazione pubblica le presenta come scelte razionali: salvaguardia dell’industria nostrana, difesa dei consumatori, prevenzione da coercizioni straniere. Tuttavia, il linguaggio resta bellico. Si parla di “dipendenze pericolose”, “autonomia da conquistare”, “competizione sistemica”. Le categorie del conflitto entrano nella sfera dell’economia con la stessa forza con cui hanno invaso la geopolitica. La situazione si aggrava quando un’inimicizia commerciale si instaura tra realtà geopolitiche alleate per altri versi.

Si passa dalla cooperazione all’esclusione. Anche in questo ambito si attiva una pedagogia pubblica: il cittadino viene istruito a pensare che acquistare un prodotto “nemico” non è solo una scelta economica, ma un atto potenzialmente pericoloso, una mancanza di rispetto verso la nostra identità storica. La guerra economica diventa così una guerra psicologica.

Strumenti critici per una cittadinanza consapevole

In un contesto di crescente pressione comunicativa, riconoscere le strategie persuasive che operano nel discorso pubblico è un atto di cittadinanza attiva. La propaganda contemporanea, pur operando in regimi democratici, non è esente — seppur in forme più sofisticate — da tattiche di persuasione del popolo, ben note alla storia. Tra gli esempi di uso strategico del linguaggio per la manipolazione delle masse vi è l’opera di Joseph Goebbels, ministro della propaganda del regime nazista dal 1933 al 1945. Figura centrale del Terzo Reich, Goebbels elaborò e applicò un modello di comunicazione totalitaria, oscura, che aveva come obiettivo la formazione di un consenso unanime intorno al progetto politico di Hitler. Goebbels distingueva tra propaganda rivolta al nemico e quella destinata al fronte interno: quest’ultima aveva lo scopo di mantenere alto il morale, canalizzare l’ansia, identificare bersagli simbolici e gestire il consenso.

Goebbels non codificò le sue tattiche. La classificazione che abbiamo oggi è il frutto del lavoro di diversi analisti nel corso dei decenni scorsi. I principi qui descritti sono, in parte, rielaborati sull’analisi di Leonard Doob (1950). Leggiamoli con occhio critico per vedere se qualcuno di essi ci risulta familiare:

- Semplificazione e nemico unico: ridurre la complessità a una contrapposizione netta tra noi e loro, identificando un solo nemico sul quale riversare il nostro disprezzo.

- Contagio: assimilare al nemico ogni forma di dissenso, considerando i dissidenti parte del nemico stesso.

- Trasposizione: attribuire all’altro le colpe e le intenzioni più gravi, senza riconoscere le proprie responsabilità.

- Ripetizione e orchestrazione: martellare pochi concetti in forme diverse che però riportino sempre allo stesso risultato. Alla fine quei concetti diventano ovvi e non lasciano dubbi.

- Verosimiglianza: mescolare fatti veri e fatti inventati o distorti per rafforzare una narrazione, scegliendo solo alcune fonti e ridicolizzando le altre.

- Silenzio: evitare o sopprimere i punti di vista alternativi, classificandoli come irragionevoli o criminali.

- Urgenza e pericolo costante: creare un allarme continuo per giustificare misure eccezionali e limitare la capacità di riflessione.

- Trasfusione: fare leva su pregiudizi, emozioni viscerali e memorie collettive.

- Controllo del vocabolario: modificare le parole per modificare il modo di pensare. Parole nuove creano concetti nuovi e neutralizzano quelli scomodi.

- Unanimità: dare l’impressione che tutta l’opinione pubblica sia d’accordo.

Molti di questi principi circolano ancora nella comunicazione contemporanea, anche in assenza di guerre dichiarate, anche in democrazia. Accorgersi di queste dinamiche non significa rifiutare ogni forma di messaggio istituzionale, ma recuperare la facoltà di scelta e discernimento. Alcuni strumenti pratici possono aiutare:

- Analisi del linguaggio: quali parole vengono scelte? Cosa evocano? Cosa omettono?

- Riconoscimento delle dicotomie forzate: ci sono solo due opzioni in gioco o ci sono alternative escluse dal discorso?

- Attenzione alle emozioni evocate: paura, colpa, urgenza: perché mi stanno parlando in questo modo?

- Verifica delle fonti: l’affidabilità non sta solo nella fonte, ma nel modo in cui è utilizzata.

- Rivalutazione del dubbio: un cittadino informato non è colui che sa tutto, ma colui che sa porsi le domande giuste.

Come scriveva Noam Chomsky, nelle democrazie moderne il consenso non viene imposto con la forza, ma fabbricato attraverso un apparato simbolico e linguistico che restringe i confini del pensabile. Essere cittadini oggi significa, prima di tutto, difendere la libertà di interpretare.

Preparare una società alla guerra significa trasformare il pensiero collettivo: ristrutturare il linguaggio, educare le emozioni, identificare un nemico, addestrare alla disciplina, ridefinire il consumo come gesto politico. Tutto questo può avvenire senza proclami, senza violenza diretta, nel nome della pace e della sicurezza, solo attraverso le parole.

Il compito del cittadino critico oggi non è ignorare i rischi, ma riconoscere le strategie narrative con cui quei rischi vengono rappresentati. È il linguaggio il primo campo di battaglia, ed è lì che si gioca la possibilità di restare lucidi, vigili e umani.

Come ammoniva Italo Calvino, la leggerezza del pensiero è ciò che ci salva dal peso del mondo. In tempi pesanti, coltivare uno sguardo leggero e profondo è un atto di resistenza.

© Riproduzione riservata

Photo-video credits:

Quia Magazine AI