Definire il genocidio: tra giustizia internazionale e percezione etica

di Moreno Stracci

Il termine genocidio evoca immediatamente immagini di distruzione di massa, di stermini pianificati, di tragedie umane incommensurabili. Tuttavia, nel diritto internazionale, il genocidio non è un concetto retorico o morale, ma una figura giuridica precisa, definita da trattati multilaterali e interpretata dalla giurisprudenza delle corti internazionali. La sua definizione giuridica non coincide sempre con l’uso comune del termine, ed è soggetta a criteri rigorosi per poter essere accertata in sede giudiziale.

Origine del termine “genocidio”

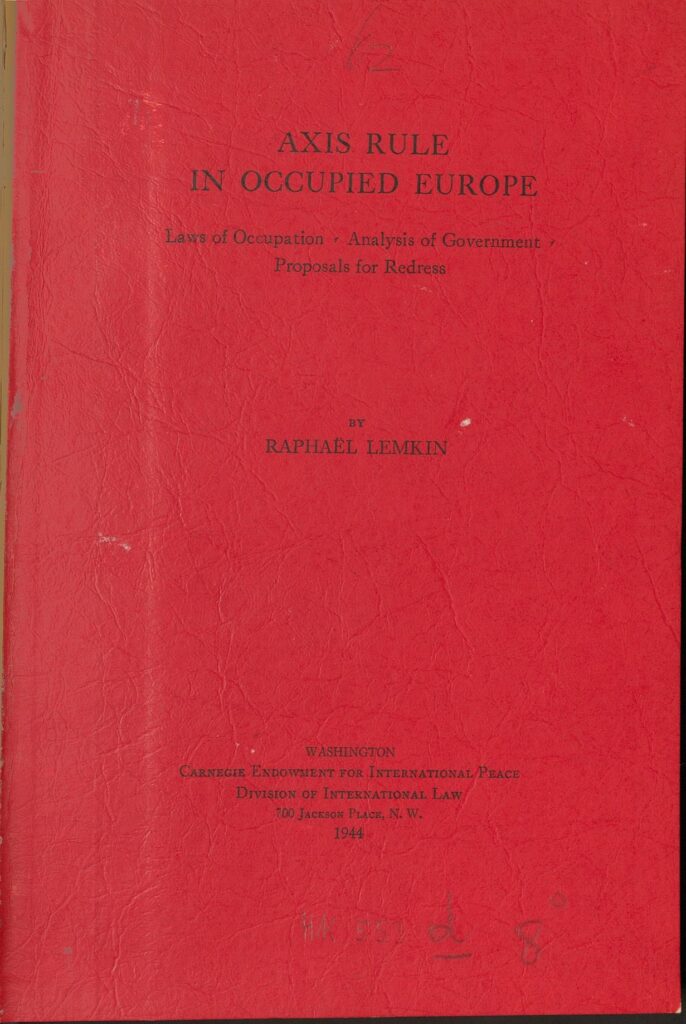

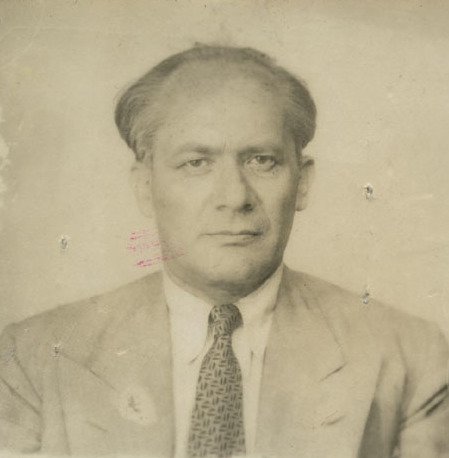

Il termine genocidio è stato coniato nel 1944 dal giurista polacco Raphael Lemkin, nel suo libro Axis Rule in Occupied Europe. Lemkin unì il greco genos (razza, popolo, stirpe) e il latino caedere (uccisione) per descrivere la distruzione sistematica di interi gruppi umani. Egli coniò il termine pensando in particolare al massacro degli armeni durante la Prima guerra mondiale e alla persecuzione degli ebrei da parte del regime nazista. Il concetto di genocidio fu usato per la prima volta in un contesto giuridico al processo di Norimberga, sebbene non fosse incluso formalmente nei capi d’accusa.

Il primo riconoscimento ufficiale del termine genocidio da parte della comunità internazionale avvenne con la Risoluzione 96 (I) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, approvata il 1º dicembre 1946, in cui si affermava che “il genocidio è un crimine secondo il diritto internazionale, contrario allo spirito e agli scopi delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile”.

La definizione della Convenzione ONU del 1948

Il crimine di genocidio è stato definito per la prima volta in modo vincolante e dettagliato a livello internazionale nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata dalle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951. La Convenzione fu promossa da paesi come gli Stati Uniti, la Francia e la Polonia, su impulso dello stesso Lemkin.

L’articolo II della Convenzione così recita:

Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale:

a)uccisione di membri del gruppo;

b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;

c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;

d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;

e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.

Tale definizione è stata integralmente recepita all’interno dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (CPI), adottato il 17 luglio 1998, all’articolo 6.

La Convenzione, all’articolo III, elenca inoltre gli atti punibili:

Saranno puniti i seguenti atti:

a) Il genocidio;

b) L’intesa mirante a commettere genocidio;

c) L’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;

d) Il tentativo di genocidio;

e) La complicità nel genocidio.

Questo articolo ha un ruolo fondamentale nel diritto penale internazionale, perché amplia l’ambito della punibilità ben oltre il solo atto consumato di genocidio. Ha una funzione preventiva e deterrente: punendo come reati indipendenti gli atti preparatori o indiretti collegati al genocidio, come il complotto, l’incitamento e la complicità, anche se il genocidio non si realizza.

Elementi costitutivi del genocidio

La dottrina giuridica e la prassi processuale distinguono due componenti fondamentali per la configurazione del genocidio:

a) Actus reus

Consiste nella condotta criminosa effettiva: deve trattarsi di uno degli atti enumerati dalla norma (uccisione, lesioni gravi, imposizione di condizioni di vita distruttive, ecc.). È la parte “visibile” del crimine, ma non è sufficiente per qualificare un genocidio.

b) Dolus specialis

È questo l’elemento distintivo del genocidio rispetto ad altri crimini internazionali: l’intento specifico (dolus specialis) di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo protetto in quanto tale. Si parla di “gruppi protetti” perché la Convenzione individua esplicitamente quattro categorie (nazionale, etnico, razziale, religioso) come destinatari della protezione giuridica contro l’annientamento. Tale finalità deve essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio, e può essere dedotta dal contesto fattuale e dalle dichiarazioni degli imputati, ma deve comunque essere provata.

I gruppi protetti dalla norma

La Convenzione e lo Statuto limitano il genocidio a danno di quattro categorie:

- gruppi nazionali: persone che condividono la stessa cittadinanza o identità politica

- gruppi etnici: comunità con una comune origine culturale, linguistica o storica

- gruppi razziali: persone identificate in base a caratteristiche biologiche reali o percepite

- gruppi religiosi: persone accomunate da una stessa fede, culto o sistema spirituale

Non rientrano, almeno formalmente, i gruppi politici, economici, sociali o culturali.

Il concetto di genocidio culturale — ovvero l’intento di distruggere l’identità spirituale, linguistica e simbolica di un gruppo senza eliminarne fisicamente i membri — è stato proposto da Lemkin stesso, ma non è stato incluso nella Convenzione del 1948, nonostante alcuni tentativi in sede preparatoria.

La prova dell’intento genocidario: una soglia elevata

La Corte Internazionale di Giustizia (CIJ), nella sua sentenza del 26 febbraio 2007 nel caso Bosnia ed Erzegovina c. Serbia e Montenegro (ICJ Rep. 2007, p. 43), con la quale si riconosceva il genocidio sistematico di circa 8.000 uomini e ragazzi bosgnacchi (Massacro di Srebrenica – 1995), ha stabilito che:

“L’intento specifico […] deve essere distinto dall’intenzione di commettere atti che possano causare la distruzione; l’intento deve essere quello di distruggere il gruppo in quanto tale.”

In altre parole, è necessario dimostrare che non si voleva solo colpire o sottomettere il gruppo, ma eliminarlo deliberatamente come entità collettiva. Ad esempio, l’uccisione di migliaia di civili non è sufficiente a qualificare un genocidio se manca la prova che ci fosse l’intento di distruggere quel gruppo in quanto tale.

Gli “Elements of Crimes” della Corte Penale Internazionale

Il documento ufficiale denominato Elements of Crimes, adottato dall’Assemblea degli Stati Parte della CPI, esplicita i requisiti probatori per ciascun crimine. Per il genocidio, viene ribadito che:

- L’autore deve aver consapevolmente commesso uno degli atti previsti;

- L’autore deve aver agito con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo protetto;

- Il gruppo deve essere chiaramente identificabile;

L’intento può essere desunto da un insieme coerente di condotte.

Distinzione da altri crimini internazionali

È essenziale non confondere il genocidio con altri crimini previsti dal diritto penale internazionale, come:

- Crimini contro l’umanità (Statuto di Roma, art. 7): atti diffusi o sistematici contro popolazioni civili;

- Crimini di guerra (art. 8): violazioni gravi del diritto internazionale umanitario in contesto di conflitto armato.

La differenza chiave risiede nell’intento distruttivo contro un gruppo specifico in quanto tale, che è necessario solo nel riconoscere il genocidio. Gli altri crimini internazionali possono essere altrettanto gravi, ma non richiedono la prova del dolus specialis.

Critiche alla definizione di genocidio

Numerosi studiosi, attivisti e operatori del diritto hanno sollevato critiche alla definizione di genocidio contenuta nella Convenzione del 1948. Le principali obiezioni riguardano:

- L’esclusione di gruppi politici e sociali: la Convenzione non include tra i “gruppi protetti” quelli politici, sociali o culturali, rendendo impossibile qualificare come genocidi eventi come il genocidio cambogiano dei Khmer Rossi o la persecuzione di dissidenti ideologici.

- L’esclusione del genocidio culturale: sebbene Lemkin lo considerasse una forma centrale di genocidio, la distruzione sistematica di lingue, religioni e identità culturali non è giuridicamente contemplata, se non accompagnata da violenza fisica o sterminio biologico.

- La difficoltà probatoria dell’intento: l’accertamento del dolus specialis (intento specifico di distruggere il gruppo) pone ostacoli probatori enormi, spesso impedendo la qualificazione giuridica anche in presenza di massacri sistematici. Questo ha portato alla critica che la soglia di riconoscimento sia “troppo alta”.

- L’applicazione selettiva e politicizzata: alcuni studiosi denunciano che la definizione di genocidio viene applicata in modo diseguale o politicizzato, con casi riconosciuti in certi contesti e ignorati in altri, a seconda degli interessi geopolitici dei grandi Stati.

Queste critiche hanno alimentato un ampio dibattito accademico e spinto alcune organizzazioni internazionali e parlamenti nazionali a proporre revisioni o ampliamenti concettuali della definizione, sebbene ad oggi la Convenzione del 1948 resti il principale riferimento normativo.

Riflessioni finali

La definizione giuridica di genocidio rappresenta un passo fondamentale nel tentativo della comunità internazionale di prevenire e punire le forme più estreme di violenza collettiva. Tuttavia, essa risponde a criteri rigorosi, pensati per garantire certezza del diritto e coerenza applicativa. Il genocidio, in sede giudiziaria, non è ciò che moralmente appare come tale, ma ciò che può essere dimostrato secondo standard probatori stringenti e all’interno dei confini normativi stabiliti nel 1948.

Proprio per questo, esiste una tensione costante tra ciò che viene riconosciuto come genocidio in ambito giuridico e ciò che, nella coscienza collettiva o nella riflessione etica, appare come una volontà sistematica di distruggere un popolo, una cultura, un’identità. Molti eventi storici — dallo sterminio dei popoli indigeni alle forme più sofisticate di annientamento culturale — continuano a interrogare la coscienza dell’umanità pur restando giuridicamente “invisibili”.

Distinguere tra riconoscimento giuridico e riconoscimento morale non significa relativizzare la gravità di certi eventi, ma piuttosto comprendere i limiti e le potenzialità del diritto internazionale. L’obiettivo non è solo quello di giudicare, ma anche di prevenire, riconoscere, ricordare. E, in questo, il dibattito sul genocidio resta più che mai aperto e necessario.

Nel dibattito pubblico contemporaneo, l’etichetta di “genocidio” è spesso al centro di controversie non solo giuridiche, ma anche politiche, mediatiche ed etiche, che spesso finiscono, più o meno intenzionalmente, per divenire lotte terminologiche. Definire un massacro come genocidio significa riconoscerne la gravità assoluta, attribuire una responsabilità collettiva, evocare un obbligo d’intervento o di condanna. In certi casi, l’insistenza sul termine rischia di diventare un’arma retorica, utilizzata per delegittimare il nemico; in altri, l’evitamento della parola serve a eludere un confronto con il passato o con il presente stesso. Ma al di là delle controversie terminologiche, resta la necessità di fare luce sulle dinamiche di annientamento collettivo, sulle responsabilità storiche e sul riconoscimento delle vittime, anche quando il diritto non riesce – o non vuole – pronunciare il suo verdetto.

Oggi più che mai, la parola genocidio pesa in modo particolare quando è evocata in riferimento al conflitto israelo-palestinese. L’idea stessa che uno Stato fondato dopo la Shoah — il più sistematico sterminio del XX secolo — possa essere accusato di genocidio, provoca reazioni emotive e politiche profonde. Per molti, è un paradosso inaccettabile; per altri, è una realtà che va affrontata con onestà. Questo blocco simbolico rischia però di trasformarsi in un tabù, che impedisce di analizzare lucidamente la realtà dei fatti, di valutare le responsabilità concrete, e di dare voce alle vittime, al di là delle identità collettive. La memoria storica dovrebbe diventare uno strumento di vigilanza e responsabilità, non un’arma di silenziamento.

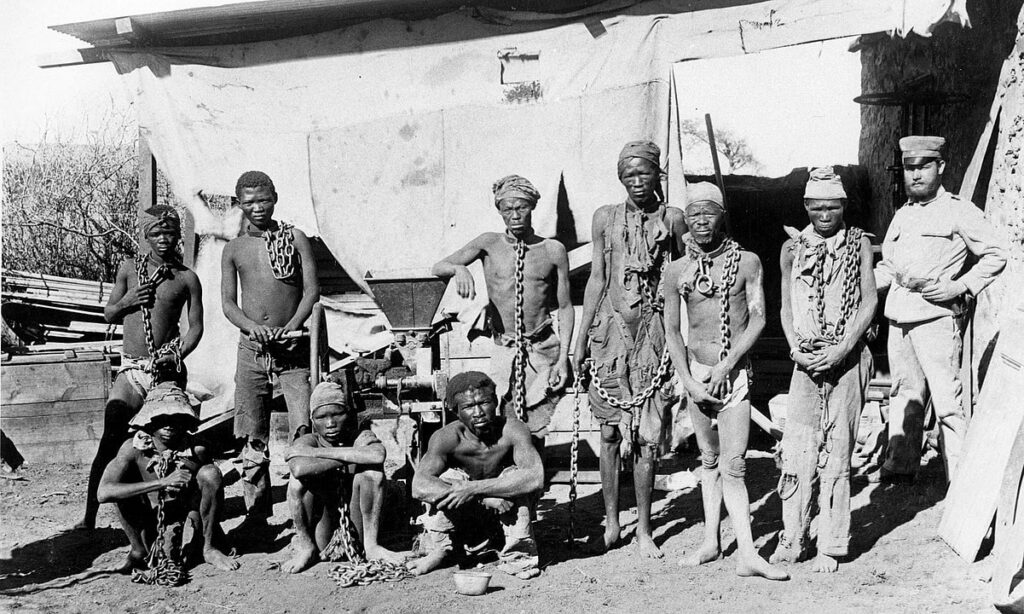

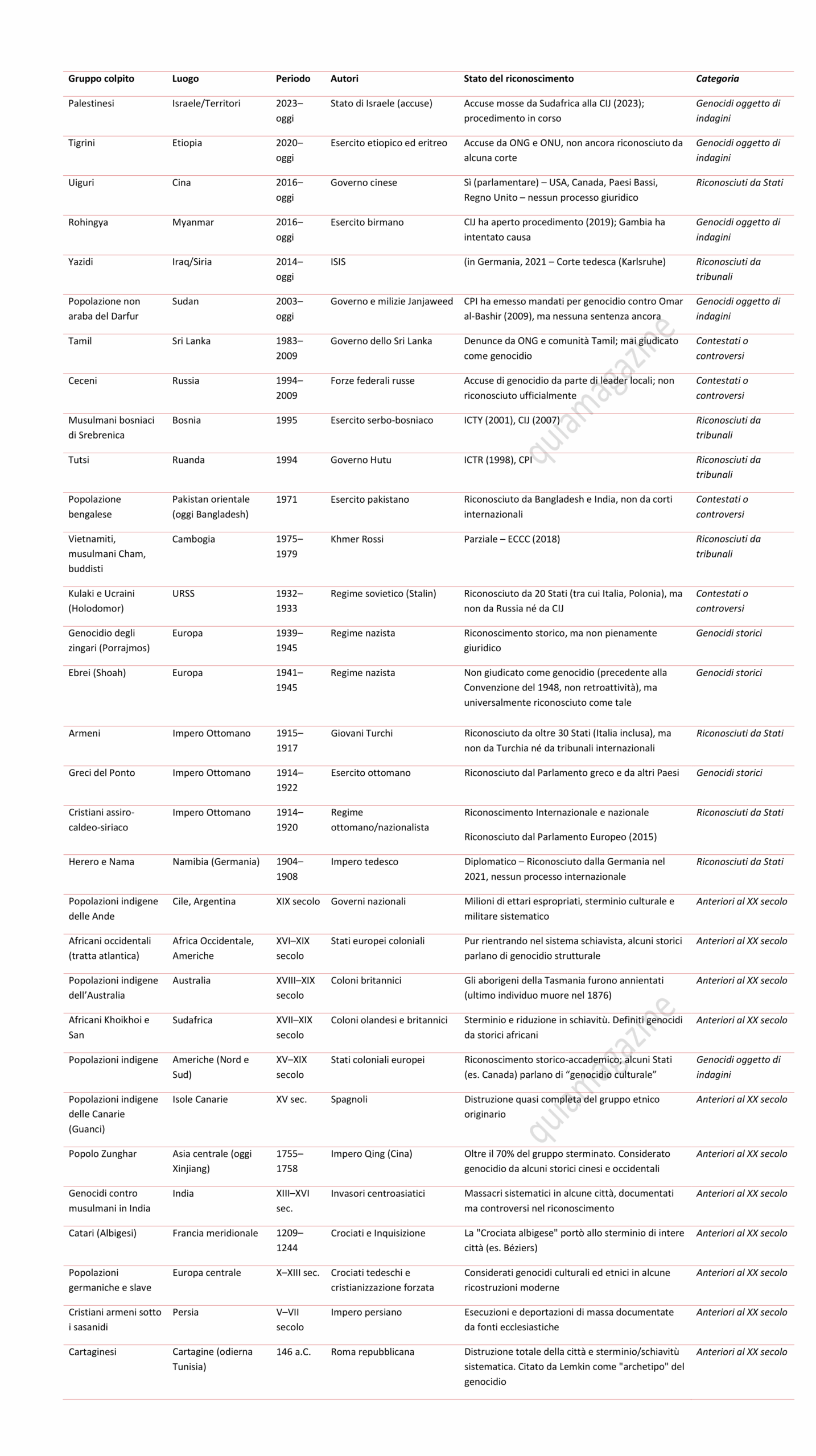

Appendice: I genocidi nella storia dell’umanità

Questa tabella presenta una panoramica cronologica e comparativa dei principali genocidi documentati nella storia contemporanea e premoderna, classificati secondo lo stato del loro riconoscimento: giuridico, politico o storiografico. Comprende casi giudicati da tribunali internazionali, riconoscimenti da parte di parlamenti e governi, episodi attualmente oggetto di indagine, così come eventi storici antecedenti alla codificazione del crimine di genocidio.

La Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 – entrata in vigore nel 1951 – non è retroattiva: non può dunque essere applicata formalmente a eventi anteriori, sebbene molti di essi siano oggi considerati genocidi in sede storiografica o diplomatica.

Il riconoscimento giuridico di un genocidio compete a corti internazionali come la Corte Penale Internazionale (CPI) o la Corte Internazionale di Giustizia (CIJ), nonché a tribunali nazionali che applicano il diritto internazionale. A esso si affiancano i riconoscimenti politici e istituzionali di governi e parlamenti, e quelli storici e documentari maturati attraverso il lavoro della ricerca accademica.

La tabella non ha scopo commemorativo, ma conoscitivo: offre uno strumento per analizzare come il concetto di genocidio venga elaborato nel tempo e nei diversi contesti culturali e giuridici.

Immagine di copertina Quia Magazine AI

Quia APS ©2025 tutti i diritti riservati